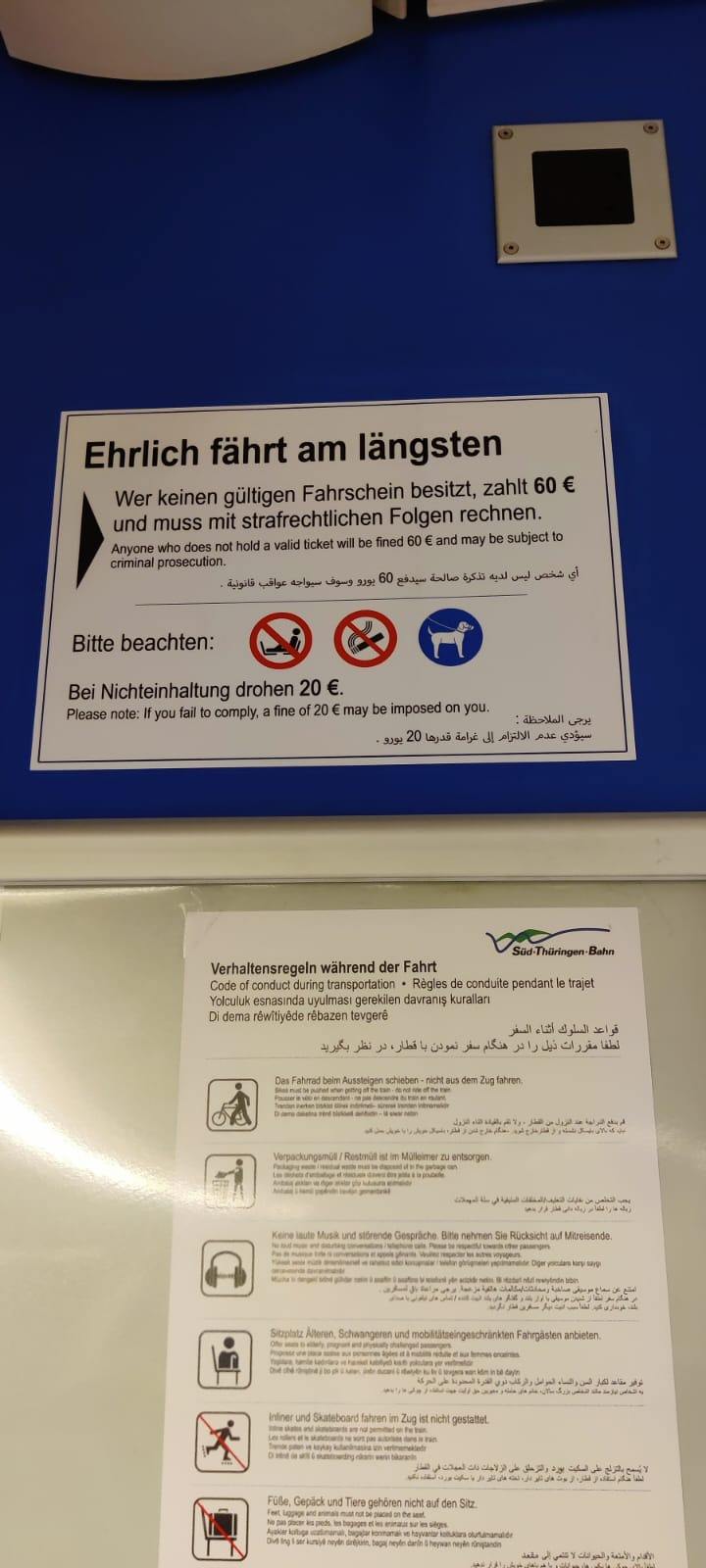

Als Student musste ich jeden Tag mit dem Zug zur Universität fahren. Dank meiner thoska (Thüringer Hochschul- und Studentenwerkskarte) konnte ich ganz Thüringen erkunden. Eines Tages, während ich stolz im Zug saß und voller Selbstbewusstsein auf die Zugbegleitenden wartete, sah ich mich plötzlich konfrontiert mit einem Schild. Das Schild, das mich anschaute und mich direkt warnte: „Ein schwarzer Tag für Schwarzfahrer“.

Ich habe meinen Freund angeschaut, der aus Eritrea kommt und habe mich in einem Dilemma wiedergefunden. Was jetzt? Wir haben schwarze Haut, aber auch ein Ticket! Wird mein Tag trotzdem schwarz? Oder nicht?

Sprache urteilt

Ich dachte immer, dass schwarze Dinge richtig beliebt sind. Viele Menschen trinken gern Kaffee und je schwärzer desto stärker und leckerer ist er. Was ist mit den ganzen Autos und Techikgeräten, die in schwarz Bestseller sind? Und was ist mit der Kleidung? Spiegelt schwarze Kleidung nicht häufig Eleganz und Professionalität wider?

Und warte mal… Wieso wird eine Lüge plötzlich in Ordnung, wenn wir sie färben und weiße Lüge nennen? Warum ist eine weiße Weste gut aber schwarze Schafe etwas Negatives?

Mit all diesen Gedanken bin ich also im Zug weitergefahren und habe mich gefragt: Hat die Sprache des Landes der Dichter und Denker gar keine Alternativen? Also sprach Zarathustra? War das der Grund für die Leiden des jungen Werthers? Gehen wir zur Kritik der reinen Vernunft oder ist es das, was Faust mit dem Teufel geschlossen hat?

Sprache prägt

Sprache prägt unser Denken und Handeln, sie beeinflusst wie wir die Welt sehen und miteinander umgehen. Es ist wichtig sich dessen bewusst zu sein, um respektvoll und sensibel zu kommunizieren. Es macht schon einen Unterschied, ob man gut oder nicht schlecht sagt. Obwohl beides das Gleiche meint, wirkt die eine Äußerung negativer als die andere.

Auch wenn wir jemanden für eine Stelle am Arbeitsplatz suchen, spielt die Sprache eine zentrale Rolle: „Wir suchen eine Person mit fließenden Deutschkenntnissen“ ist deutlich inklusiver formuliert als „wir suchen einen Muttersprachler“.

Sprache verletzt

Mit Worten kann man ermutigen, motivieren, beleidigen, heilen oder verletzen.

Diskriminierende Sprache ist mehr als nur verletztend, sie beeinflusst unsere Gesellschaft nachhaltig. Sie trägt zur Reproduktion von Ungleichheiten bei und verschärft soziale Ungerechtigkeiten. Ein achtsamer Umgang mit Sprache ist daher essenziell, um ein respektvolles und inklusives Miteinander zu fördern.

Die geschichtlichen Wurzeln vieler diskriminierender Begriffe zeigen, wie eng Sprache mit Machtverhältnissen, Kolonialismus, sozialer Ungleichheit und gesellschaftlichen Normen verwoben ist. Viele Begriffe, die heute als problematisch gelten, entstanden in Kontexten, die von Unterdrückung, Rassismus, Sexismus und anderen Formen der Diskriminierung geprägt waren.

Ein prägnantes Beispiel dafür ist das N-Wort. Dieser Begriff wurde im kolonialen Kontext als Bezeichnung für Menschen afrikanischer Herkunft genutzt. Während der Kolonialzeit und der Sklaverei war Neger ein Begriff, der die Abwertung und Entmenschlichung von Schwarzen Menschen rechtfertigte. Glücklicherweise wird heute die Verwendung dieser und ähnlicher Bezeichnungen mehrheitlich abgelehnt. Es werden sogar Bücher umgeschrieben.

Die Wissenschaftler*innen an der Universität Oxford haben einen Stammbaum entwickelt Genealogie des Menschen und beweisen damit, dass alle Menschen irgendwie verwandt sind, weil alle aus Afrika stammen. So ist es auch mit den Sprachen. Man merkt, dass viele Sprachen verwandt sind, insbesondere wenn man uralte Worte vergleicht, z.B. Erde, Wasser, Vulkan, Feuer.

Auch ich bin durch meine Sprache geprägt und sie beeinflusst, wie ich denke. Eine wichtige Regel lautet: Jedes Wort entstammt einem Verb, egal ob das Wort ein Substantiv, Adjektiv oder Adverb ist.

Zum Beispiel: Ich ermutige, der Ermutigende, der Ermutigte, der Mut, der Mutige, mutig

Das heißt: man braucht nur das Verb um alles andere abzuleiten. Aber ich habe inzwischen gemerkt, dass ich umdenken muss. Manche Dinge kann ich nicht so ausdrücken, wie ich sie wirklich meine. Beispielsweise bedeutet für mich hässlich etwas zu hassen, aber nicht das Gegenteil von schön.

Genauso entsteht eventuell ein Missverständnis bei herrlich und dämlich. Diese Ausdrücke werden ganz selbstverständlich im Alltag verwendet, es ist jedoch umstritten, ob herrlich vom Wort Herr stammt und dämlich von Dame, weil den Frauen einst die Bildung untersagt wurde.

Sich offen und ehrlich dem Thema Sprache zu stellen ist wahnsinnig wichtig. Ich selbst habe natürlich auch angefangen meine Sprache zu hinterfragen, sodass ich nach einiger Zeit bestimmte Begriffe in meinem Kopf "abgeschafft" habe.

Viele Freunde sagen oft „Wir dürfen jetzt gar nichts mehr sagen“. Und dennoch merke ich, dass sie anfangen Rücksicht zu nehmen und manche gefärbte Begriffe korrigieren und Alternativen nutzen. Teilweise nutzen sie bestimmte Worte gar nicht mehr. Und der Prozess dauert an. Jeder*Jede von uns nutzt manche Begriffe unabsichtlich. Allein der Wille ist bereits ein guter Start um etwas zu verändern. Das habe ich bei meinen Freunden gesehen: Niemand benutzt mehr die Wörter "schwarze Liste", sondern sucht sich interessante Alternativen. Meine Große Hoffnung ist die Abschaffung dieser gefärbten Begriffe.

Ich glaube, die Sprache der Dichter und Denker ist reich und kann dadurch viele schöne kreative Sachen ausdrücken, ohne absichtlich oder unabsichtlich, jemanden zu verletzen.

Wie ist deine Meinung dazu? Wie reflektiert ist deine Sprache? Machst du dir Gedanken, was du sagst? Schreib gern in die Kommentare!

Quelle: eigene Aufnahme